रविवार, 30 सितंबर 2012

भारतीय काव्यशास्त्र – 125

गुरुवार, 27 सितंबर 2012

आंच-120 : चांद और ढिबरी

आंच-120

चांद और ढिबरी

मनोज कुमार

मनोज कुमार

जिन्होंने वी.एस.नायपॉल, ए पी जे अब्दुल कलाम, रोहिणी नीलेकनी, पवन के वर्मा सहित कई लेखकों की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया हो, उनकी साहित्यक सूझ-बूझ को अलग से रेखांकित करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। भारत सरकार में अनुवादक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के पहले इन्होंने तीन साल तक प्रिंट मीडिया में काम कर के जीवन की जटिलता को काफ़ी क़रीब से समझने का अनुभव भी प्राप्त किया है। इनका नाम है दीपिका रानी। इस बार की आंच पर हमने इनकी कविता “चांद और ढिबरी” को लिया है। यह कविता इनके ब्लॉग ‘एक कली दो पत्तियां’ पर 20 सितम्बर 2012 को पोस्ट की गई थी।

दीपिका जी के ब्लॉग ‘एक कली दो पत्तियां’ पर पोस्ट की गई कविताएं पढ़ते हुए मैंने महसूस किया है कि कविता के प्रति दीपिका जी की प्रतिबद्धता असंदिग्ध है और उनकी लेखनी से जो निकलता है वह दिल और दिमाग के बीच कशमकश पैदा करता है। इस ब्लॉग पर मैंने यह भी पाया है कि ज़मीन से कटी, शिल्प की जुगाली करने वाली कविताओं के विपरीत उन्होंने सामाजिक सरोकारों के साथ कविताएं लिखी है। “चांद और ढिबरी” भी ऐसी ही एक रचना है।

यह कविता बहुत सरल भावभूमि पर रची गई है। ‘रचना से रचनाकार तक’ यदि इस आम जुमले को मानकर चलें तो कह सकते हैं कि दीपिका जी भी एक सरल जीवन जीने की अभ्यस्त हैं और ज़मीन से जुड़े होने के कारण ग़रीब और हाशिए पर पड़े लोगों में उनका मन रमता है। साथ ही उनके दुख-सुख हर्ष-विषाद को लेकर अपनी संवेदना को कविता में विस्तार देती हैं। आलोच्य कविता का केन्द्र एक गरीब परिवार है। मां बुधिया, अपनी नन्हीं बच्ची, मुनिया के साथ एक झोंपड़ी में रहती है। बच्ची को अंधेरे से भय लगता है। बच्ची रात को जब डरकर उठती है, तो अंधेरे के कारण उसे मां की दुलार भरी आंखें और उसके माथे की लाल बिंदी नहीं दिखती। वह रो-रो कर अपनी भावना व्यक्त करती है और मां अपने अभाव का अफ़सोस। अपनी बच्ची को तसल्ली देने के लिए बुधिया अपनी झोंपड़ी में रात भर रोशनी रखना चाहती है। रात भर ढिबरी जलाए रखने के लिए उसे पहले से ही अपने अभावग्रस्त जीवन में और भी कई कटौतियां करनी पड़ती है, क्योंकि रात भर ढिबरी में मिट्टी तेल जलने से घर में जरूरत की अन्य चीजों में कटौती हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में चांद की रोशनी घर में आ जाने से उसे किसी कृत्रिम रोशनी की जरूरत नहीं होती, और यह छोटी सी बात भी उसके लिए एक बड़ी राहत का सबब होती है। यहां अंधेरा अभावग्रस्त जीवन की ओर संकेत करता है और चांद की रोशनी एक दिलासा, एक वादा, एक सपने की ओर, जो आती तो है लेकिन रोज़ कम होती जाती है और आखिर में एक दिन घुप्प अंधेरा दे जाती है।

दीपिका जी ने “चांद और ढिबरी” में जीवन के जटिल यथार्थ को बहुत ही सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। यह कविता किसी तरह का बौद्धिक राग नहीं अलापती, बल्कि अपनी गंध में बिल्कुल निजी है। इस कविता में बाज़ारवाद और वैश्वीकरण के इस दौर में अधुनिकता और प्रगतिशीलता की नकल और चकाचौंध की चांदनी में किस तरह अभावग्रस्त निर्धनों की ज़िन्दगी प्रभावित हो रही है, उसे कवयित्री ने दक्षता के साथ रेखांकित किया है।

अपनी झोंपड़ी में

रात भर जलाती है ढिबरी

हवाओं से आग का नाता

उसकी पलकें नहीं झपकने देता

रात भर जलती ढिबरी

कटौती कर जाती है

बुधिया के राशन में

कविता का अंत, वर्त्तमान समय के ज्वलंत प्रश्नों को समेट बाज़ारवादी आहटों और मनुष्य विरोधी ताकतों के विरुद्ध एक आवाज़ उठाता है। यह आवाज़ अपनी उदासीनताओं के साथ सोते संसार की नींद में खलल डालती है। कविता का अंत बताता है कि सपने देखने वाली बुधिया की आंखों की चमक और तपिश बरकरार है।

महबूब का चेहरा या

महबूब का चेहरा या

बच्चे का खिलौना नहीं

बुधिया का चांद तो एक ढिबरी है।

बुधिया जैसे लोग हमारे बी.पी.एल. समाज के चरित्र हैं, जो अपने बहुस्तरीय दुखों और साहसिक संघर्ष के बावजूद जीवंत है। इस कविता में ममतामयी मां के लिए बेटी की खुशियां मायने रखती हैं, उसका अपना अर्थशास्त्र नहीं, अपनी अन्य ज़रूरतें नहीं। यही जज़्बा उन्हें जीवन्त बनाए रखता है।

जब चांद की रोशनी

उसकी थाली की रोटियों में

ग्रहण नहीं लगाती

सोती हुई मां की बिंदी में उलझी मुनिया

खिलखिलाती है

इस कविता में त्रासद जीवन की करुण कथा है जिसमें कथ्य और संवेदना का सहकार है। कवयित्री ने ग़रीबों के जीवन के दुख की तस्वीर और आम जन की दुख-तकलीफ को बड़ी सहजता के साथ सामने रखा है। यह कविता अभावग्रस्त लोगों की दुनिया की थाह लगाती है। इसमें मां की ममता और निर्धनता का द्वन्द्व नहीं, स्पष्ट विभाजन है, जहां ममता के आगे सब कुछ पीछे छूट जाता है।

पारसाल तीज पर खरीदी

कांच की चूड़ियां भी

बस दो ही रह गई हैं।

चूड़ियों की खनक के बगैर

खुरदरी हथेलियों की थपकियां

मुनिया को दिलासा नहीं देतीं

यह एक ऐसी संवेद्य कविता है जिसमें हमारे यथार्थ का मूक पक्ष भी बिना शोर-शराबे के कुछ कह कर पाठक को झकझोर देता है। इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें ‘सामाजिक-बोध’ को यथार्थवादी ढंग से चित्रित करने का प्रयास दिखाई देता है। कवयित्री का दृष्टिकोण रूमानी न होकर यथार्थवादी है। इन्होंने साधारण जनता की बदहाली को किताबी आँखों से नहीं, बल्कि यथार्थ-बोध की आँख से अनुभव किया है।

काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें

जब अंधेरे से टकरा कर लौट जाती हैं

मां के सीने से लगकर भी सोती नहीं

अंधेरी रातों में

कितना रोती है मुनिया

इस कविता को पढ़ने के बाद मुझे यह लगा कि इन मुद्दों पर लिखने की ज़रूरत है। हम सब मानते हैं कि समाज और संसार न्यायसंगत नहीं है। आम आदमी सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक व्यवस्था की चक्की के नीचे पिसता जा रहा है। इन मुद्दों को नज़रंदाज़ कर हवाई कविताएं लिखना भी उचित नहीं है। इसलिए जो है उससे बेहतर चाहिए, तो हमें इन मुद्दों को उठाना ही होगा, ताकि परिवर्तन आए। इस सहज-सरल कविता की अंतर्ध्वनियां देर तक और दूर तक हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है। जीवन के बुनियादी मुद्दों पर केंद्रीत यह कविता हमें विचलित तो नहीं करती पर, यह सोचने के लिए बाध्य ज़रूर करती है कि अपने आसपास की जिंदगी से सरोकार रखने वाली इन स्थितियों के प्रति क्या हम असंवेदनशील हैं? मुझे लगता है कि इस कविता की धमक दूर तलक जाएगी।

सोमवार, 24 सितंबर 2012

बंजारा सूरज

बंजारा सूरज

श्यामनारायण मिश्र

किसे पता था सावन में भी

लक्षण होंगे जेठ के

आ बैठेगा गिद्ध सरीखे

मौसम पंख समेट के

बंजारा सूरज बहकेगा

पीकर गांजा भंग

जंगल तक आतंकित होगा

देख गगन के रंग

स्वाती मघा गुजर जायेंगे

केवल पत्ते फेंट के

नंगी धरती धूल

ओढ़ने को होगी मजबूर

कुदरत भूल जायेगी

सारे के सारे दस्तूर

चारों ओर दृश्य दीखेंगे

युद्ध और आखेट के

आंखों के आगे अब

दुनिया जली जली होगी

बिकने को मजबूर

जवानी गली गली होगी

नंगे चित्र छपेंगे पन्ने

पन्ने खाली पेट के

शनिवार, 22 सितंबर 2012

फ़ुरसत में ... तीन टिक्कट महा विकट

फ़ुरसत में ... 110

तीन टिक्कट महा विकट

मनोज कुमार

मनोज कुमार

हमारे प्रदेश में एक कहावत काफ़ी फ़ेमस है – तीन टिक्कट, महा विकट। इसका सामान्य अर्थ यह है कि अगर तीन लोग इकट्ठा हुए तो मुसीबत आनी ही आनी है। ऐसे ही कोई कहावत कहावत नहीं बनता है। कोई-न-कोई वाकया तो उसके पीछे रहता ही होगा। करण बाबू तो इसी पर एक श्रृंखला चला रहे थे .. आजकल उसे अल्पविराम दिए हैं। अब तीन टिकट महा विकट का भी ऐसा ही कोई न कोई वाकया ज़रूर होगा। जैसे तीन दोस्त ट्रेन से जाने के लिए निकले तीन टिकट लिया और गाड़ी किसी नदी पर से गुज़र रही थी, तो इंजन फेल हो गया; तीन टिकट लेकर तीन जने किसी बस से निकले, सुनसान जगह में जाकर उसका टायर बर्स्ट हो गया। तीन टिकट लेकर ट्राम में बैठे कि उसको चलाने वाली बिजली का तार टूट जाए। किस्सा मुख़्तसर ये कि तीन के साथ कोई न कोई बखेड़ा होना लिखा ही है।

जब घर से तीन जने निकलते, तो कोई न कोई टोक देता कि तीन मिलकर मत जाओ, तो दो आगे एक पीछे से आता, या एक आगे, दो पीछे से आते। एक मिनट-एक मिनट!!!! अरे हम इतना तीन तीन काहे किए हुए हैं, आप भी सोच में पड़ गए होंगे। अजी आज रात के बारह बजे हम भी तीन पूरे कर रहे हैं, पूरे तीन साल इस ब्लॉग जगत में। हो गया न हमारा भी तीन का फेरा। तो हमारे इस ‘मनोज’ ब्लॉग का भी तीसरा टिकट कट गया ना। अब तीन का टिकट आसानी से तो नहीं ही कटना था। विकट परिस्थिति को महा-विकट होना ही था ... देखिये हो ही गया। ‘फ़ुरसत में’ तो हैं हम, लेकिन कुछ लिखने का फ़ुरसत नहीं बन रहा, ‘आंच’ लगाते हैं, तो अलाव बन जाता है। स्मृति के शिखर पर आरोहण में बहुत कुछ विस्मृत और गुप्त-सा हो चला है। क्या बधाइयां, क्या शुभकामनाएं, सब व्यर्थ लगता है। तीन साल इस ब्लॉग-जगत में अपना सर्वश्रेष्ठ देते-देते हमारे लिए भी ‘तीन टिक्कट - महा-विकट’ वाली स्थिति हो गई है।

तीन पूरे हुए ! अब तो चौथ है !

तीन पूरे हुए,

अब तो चौथ है!

सोचता हूँ

कैसा ये एहसास है?

या कोई पूर्वाभास है?

आज फिर

फ़ुरसत में

फ़ुरसत से ही

लिखने बैठा हूं,

सीधा नहीं

पूरी तरह से ऐंठा हूं

इतने दिनों के बाद

फिर से ब्लॉग पर लिखना लिखाना

आने वाली चौथ का आभास है?

मैं सोचता हूँ

कैसा ये एहसास है?

या कोई पूर्वाभास है?

चींटियों को भी तो हो जाता है

चींटियों को भी तो हो जाता है

अपनी मौत से पहले

ही अपनी मौत का आभास

मानो उम्र उनकी आ चुकी है

खत्म होने के ही शायद आस-पास।

उस समय जगती है उनकी प्रेरणा

कि ज़िन्दगी के दिन बचे हैं जब

बहुत ही कम

तो हो जाती हैं आमादा

वे करने को कोई भी काम भारी

और भी भारी

है ताज्जुब

चींटियां अपनी उमर के साथ

कैसे हैं बदलतीं काम अपने

और बदलतीं काम की रफ़्तार को भी!

चींटियाँ...

चींटियाँ...

ये नाम तो सबने सुना ही होगा

पड़ा होगा भी इनसे वास्ता

चलते गली-कूचे, भटकते रास्ता.

लाल चींटी और कभी

काली सी चींटी

काट लेतीं और लहरातीं

खड़ी फसलें, कभी सब चाट जातीं

या घरों में बंद डिब्बों में भी घुसकर

सब मिठाई साफ़ कर जातीं हैं पल में

किन्तु हर तस्वीर का होता है

कोई रुख सुनहरा

चाटकर फसलों को ये

करती परागण हैं

जो फसलों को सहारा भी तो देता है.

यह ‘हिमेनोप्टेरा’

ना तेरा, न मेरा

सबका,

सामाजिक सा इक कीड़ा

इसे कह ले कोई भी

राम की सीता, किशन की मीरा

या जोड़ी कहे राधा किशन की

धुन की पक्की,

सर्वव्यापी स्वरूप उसका

गृष्म, शीतल, छांव, चाहे धूप

जंगल गाँव

पर्वत, खेत या खलिहान

भूरी, लाल, धूसर, काली

छोटी और बड़ी,

बे-पर की, पंखों वाली

दीवारों दरारों में

दिखाई देती है बारिश के पहले,

और वर्षा की फुहारों में

कभी मेवे पे, या मीठे फलों पर

दिख भी जाते हैं ज़मीं पर,

और पत्तों पर,

नहीं तो ढेर में भूसे के

डंठल में यहां पर

या वहां पर

बस अकेले ही ये चल देती हैं

और बनता है इनका कारवां.

बीज, पौधों के ये खाती हैं

कोई फंगस लगी सी चीज़ भी

खाती पराग उन फूल के भी

फिर मधु पीकर वहाँ से भाग जातीं

कितनी सोशल हैं,

कोलोनियल भी हैं

चाहे कुछ भी कह लें

किन्तु यह प्राणी ओरिजिनल हैं

ज़मीं के तल में

अपना घोंसला देखो बनाती

अलग हैं रूप इन कीटों के

इनके काम भी कैसे जुदा है

बांझ मादा को यहाँ कहते हैं ‘वर्कर’,

और बे-पर के सभी हैं ‘सोल्जर’

दुश्मन के जो छक्के छुड़ातीं

कोख जिनकी गर्भधारण को हैं सक्षम

‘रानी’ कहलातीं हैं

न्यूपिटल फ़्लाइट में

“प्रियतम” का अपने

मन लगाती, दिल भी बहलाती!

छिडककर फेरोमोन वातावरण में

वे प्रकृति की ताल पर

करती थिरककर नाच

अपने ‘नर’ साथी को जमकर लुभाती.

जो मिलन होता है न्यूपिटल फ़्लाइट में

बनता है कारण मौत का

उसके ही प्रियतम की

औ’ रानी त्यागकर पंखों को अपने

शोक देखो है मनाती

साथ ही वो देके अंडे

इक नयी दुनिया बसाती है

ऐसे में वर्कर भी आ जाती

मदद को

सोल्जर भी करतीं रखवाली

अजन्मे बच्चों की

कितने जतन से.

और उधर रानी को जो भी ‘धन’ मिला नर से

उसे करती है संचय इस जतन से

जिसके बल पर

देती रहती है वो

जीवन भर को अंडे

रूप लेते है जो फिर

चींटी का.

कैसे चीटियां

अपनी बची हुई आयु का कर अनुमान

करती हैं बचा सब काम

अंदाजा लगाकर मौत का

हो जाती हैं सक्रिय

निरन्तर अग्रसर होती हैं

अपने लक्ष्य के प्रति

और लड़ती है सभी बाधाओं से

टलती नहीं अपने इरादे से

नहीं है देखना उनको पलटकर

और न हटना है कभी पथ से

उन्हें दिखता है अपना लक्ष्य केवल!!

लक्ष्य केवल लक्ष्य, केवल लक्ष्य..!!

लक्ष्य भी कितना भला

कि ग्रीष्म ऋतु में ही

जमा भोजन को करना

शीत के दिन के लिए पहले से!

ताकि उस विकट से काल में

ना सामना विपदा से हो!

मालूम है उनको

समय अच्छा सदा रहता नहीं है

दुख व संकट का सभी को सामना

पड़ता है करना.

चींटियां

देतीं हैं नसीहत हैं

बुरा हो वक़्त फिर चाहे भला हो

हम भला व्यवहार अपना क्यों बिगाडें

सीख देती हैं

कि निष्ठा से, लगन से

काम की खातिर रहें तैयार

हर हालात से लड़कर

हमें देती हैं वे यह ज्ञान

जब संतोष धन आये

तो सब धन है ही धूरि समान

कैसे जब उन्हें शक्कर मिले तो

ढेर से वो बस उठातीं एक दाना

छोड़ देती हैं वो बाकी दूसरों के नाम.

समझातीं है हमको

उतना ही लो जितना तुमको चाहिए

क्षमता तो देखो अपनी तुम

संचय से पहले!

चींटियां

कहती हैं हमसे

जो कमी है, दूर उसको कर

जिसे पाना है उसको पा ही लेने की

करो कोशिश

सभी बाधाएं खुद ही ढेर हो जायेंगी

चूमेगी तुम्हारे पाँव खुद आकर

सफलता, कामयाबी!!!

***

बुधवार, 19 सितंबर 2012

स्मृति शिखर से – 24 : डढ़िया वाली

उसका नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन पूरा गाँव नहीं तो कम से कम दो-चार टोले में

वह इसी नाम से प्रसिद्ध थी। हमारे टोले के सभी घरों में उसका आना-जाना था। जमींदारों

के दरबार भी जाती रहती थी। मैंने उसे जब से देखा वह वृद्धा ही थी। लंबा कद था,

सफ़ेद बाल, गेहुआँ रंग। गले और और बाजुओं में गोदना। वह एक करुणामयी, कर्मठ और

अनुशासित महिला थी। थोड़ा ऊँचा सुनती थी मगर कोई बहिरी कह दे और उसने सुन लिया तो

जुबान खींच लेने को आतुर।

उसका नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन पूरा गाँव नहीं तो कम से कम दो-चार टोले में

वह इसी नाम से प्रसिद्ध थी। हमारे टोले के सभी घरों में उसका आना-जाना था। जमींदारों

के दरबार भी जाती रहती थी। मैंने उसे जब से देखा वह वृद्धा ही थी। लंबा कद था,

सफ़ेद बाल, गेहुआँ रंग। गले और और बाजुओं में गोदना। वह एक करुणामयी, कर्मठ और

अनुशासित महिला थी। थोड़ा ऊँचा सुनती थी मगर कोई बहिरी कह दे और उसने सुन लिया तो

जुबान खींच लेने को आतुर।  पृष्ठभूमि कोई हो, कुछ परंपराएँ, कुछ रुढियाँ, कुछ किंवदन्ति भारत के हर घर की

सच्चाई है। शायद ‘सास-बहू’ संबंध भी इनमें से एक है। डढ़ियावाली का घर भी इसका

अपवाद नहीं था। जब आत्मज ने नहीं समझा तो...! कभी-कभी आँखें नम हो जाती थीं किन्तु

जर-शरीर से भी ममता का वही सोता कल-कल बहता था जो अमूमन किसी भी माँ में होता था। बेटे

के बाद पोते-पोतियाँ को खाने-पीने का दुख न हो, इसलिए वह टोले के कुछ घरों में काम

करने लगी थी। हमारा घर भी उनमें से एक था।

पृष्ठभूमि कोई हो, कुछ परंपराएँ, कुछ रुढियाँ, कुछ किंवदन्ति भारत के हर घर की

सच्चाई है। शायद ‘सास-बहू’ संबंध भी इनमें से एक है। डढ़ियावाली का घर भी इसका

अपवाद नहीं था। जब आत्मज ने नहीं समझा तो...! कभी-कभी आँखें नम हो जाती थीं किन्तु

जर-शरीर से भी ममता का वही सोता कल-कल बहता था जो अमूमन किसी भी माँ में होता था। बेटे

के बाद पोते-पोतियाँ को खाने-पीने का दुख न हो, इसलिए वह टोले के कुछ घरों में काम

करने लगी थी। हमारा घर भी उनमें से एक था। साल में तीन बार हमारे यहाँ घरी पावनि हुआ करता है। कुल-देवता को खीर-पूरी

चढ़ाया जाता है। इतने दिनों में उसे तीनों घरी की तिथि याद हो गई थी। चँद्र टरै,

सूरज टरै मगर बुढ़िया उस रात खाना नहीं खाती तब तक जब तक हमारे घर से कोई उसके लिए

खीर-पूरी लेकर न जाए। डढ़िया वाली का इंतजार और उसकी बहू के व्यंग्य-वाण साथ-साथ

चलते रहते थे...! जब माँ खाने में कुछ विशेष पकाती तो हमारे हाथों डढ़ियावाली के

लिए भिजवा देती थी। मैं ज्यादातर जाने से कतराता था। मुझे उसे देखकर बड़ा दुख होता

था। एक तो बुढ़िया रोने लगती थी और दूसरी उसकी दुरावस्था। बेचारी निर्धनता में भी

साफ़-सफ़ाई का बड़ा ख्याल रखती थी और उस अवस्था में वह... मल-मूत्र के साथ घंटो खाट

पर पड़ी रहती।

साल में तीन बार हमारे यहाँ घरी पावनि हुआ करता है। कुल-देवता को खीर-पूरी

चढ़ाया जाता है। इतने दिनों में उसे तीनों घरी की तिथि याद हो गई थी। चँद्र टरै,

सूरज टरै मगर बुढ़िया उस रात खाना नहीं खाती तब तक जब तक हमारे घर से कोई उसके लिए

खीर-पूरी लेकर न जाए। डढ़िया वाली का इंतजार और उसकी बहू के व्यंग्य-वाण साथ-साथ

चलते रहते थे...! जब माँ खाने में कुछ विशेष पकाती तो हमारे हाथों डढ़ियावाली के

लिए भिजवा देती थी। मैं ज्यादातर जाने से कतराता था। मुझे उसे देखकर बड़ा दुख होता

था। एक तो बुढ़िया रोने लगती थी और दूसरी उसकी दुरावस्था। बेचारी निर्धनता में भी

साफ़-सफ़ाई का बड़ा ख्याल रखती थी और उस अवस्था में वह... मल-मूत्र के साथ घंटो खाट

पर पड़ी रहती। सोमवार, 17 सितंबर 2012

करता छाया धूप एक जो धरती उसकी है

सदियों से चलते झूठे बैनामे और बही

पुरखों ने खातों की ब्याही धरती कभी नहीं

तीसों दिन बारहों महीना

एक करे जो ख़ून पसीना

करता छाया धूप एक जो

धरती उसकी है

खेती नहीं शहर के तुन्दियल सेठों का धन्धाधोकर सारे मन का मैल

छोटी मेड़ें तोड़ बनालो एक बड़ा बन्धा

नाथ लो गांव भरे का बैल

जो समूह में खड़ा हो गया

शक्ति उसकी है

गा-गा रोपो धान निराओ गा-गाकर क्यारी

पेड़ मचान तले कलेऊ घर में हो ब्यारी

ओ ! मेहनत कश बीवी बहना

सीख गया जो मिलकर रहना

अन्न्पूर्णा गोद ख़ुशी से

भरती उसकी है

बुधवार, 12 सितंबर 2012

स्मृति शिखर से - 23 : मेरे जीवन का एक दिन

अपने देश में सितंबर मास की एक विशेषता यह है कि

राष्ट्रीय संस्कृति जीवंत हो उठती है। पहले शिक्षक-दिवस फिर हिन्दी-दिवस। दोनों का मेरे जीवन

में महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे सभी शिक्षकों का मेरे जीवन और चरित्र निर्माण में

महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माता-पिता के उपरांत अध्यापकों का ऋण ही है जिससे कभी

उॠण नहीं हुआ जा सकता। मैं अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करते हुए हिन्दी देवी को

स्मरण करता हूँ।

अपने देश में सितंबर मास की एक विशेषता यह है कि

राष्ट्रीय संस्कृति जीवंत हो उठती है। पहले शिक्षक-दिवस फिर हिन्दी-दिवस। दोनों का मेरे जीवन

में महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे सभी शिक्षकों का मेरे जीवन और चरित्र निर्माण में

महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माता-पिता के उपरांत अध्यापकों का ऋण ही है जिससे कभी

उॠण नहीं हुआ जा सकता। मैं अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करते हुए हिन्दी देवी को

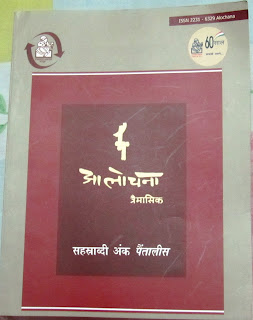

स्मरण करता हूँ। कुछ मेरी भी बात ...मित्रों!जब ब्लॉगिंग में पहला कदम रखा था, तो कल्पना भी नहीं की थी कि यह सफर एक हज़ारवीं पोस्ट तक पहुँच जाएगा। पर आज यह सपना सच हुआ। आपके प्रोत्साहन की ऊर्जा हमें मिलती रही और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। लगभग तीन साल पहले इसी महीनेमेंइस ब्लॉग पर पहली पोस्ट प्रकाशित की गई थी और आज हम हाज़िर हैं हज़ारवीं पोस्ट के साथ। हमें इस बात का संतोष है कि हमने एक भी ऐसी पोस्ट नहीं प्रकाशित की जिससे ब्लॉग जगत की मर्यादा को सामान्यतः और किसी ब्लॉगर को विशेषतः क्षति पहुंचती हो।इस ब्लॉग की कई रचनाओं को विभिन्न मंच, साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में स्थान प्राप्त हुआ। ... और आज हज़ारवीं पोस्ट तक आते-आते इस ब्लॉग की रचनाओं को जो सम्मान मिला है उसने हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ाया है और हमें आत्मसंतुष्टि प्रदान की है। ऐसे में इसी ब्लॉग पर स्व. आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री से हमारी भेंट-वार्ता की पांच अंकों की श्रृंखला का “अलोचना” जैसी प्रतिष्ठित सहित्यिक पत्रिका, जिसके प्रधान संपादक डॉ. नामवर सिंह हैं, के ताज़े अंक (पैंतालीस) में स्थान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है।जहाँ यह अवसर हमारे लिए गर्व और उत्साह का है वहीं एक उत्तरदायित्व के बोध का भी है. अतःहम और अधिक जिम्मेदारी के साथ इस ब्लॉग जगत में अपनी भूमिका निभाते रहें, इस प्रण के हम अपनी पूरी टीम के सदस्य सर्व श्री परशुराम राय, हरीश गुप्त करण समस्तीपुरी और सलिल वर्मा के साथ आपके स्नेह और प्रोत्साहन की आकांक्षा रखते हैं! - मनोज कुमार

में बीता था किन्तु कथित विकास के बयार ने अपने शहर को भी अजनबी कर दिया था। एक

छोटे से संघर्ष के बाद ब्रह्मपुरा रेलवे कालोनी के अपने उस निवास को ढ़ूंढ पाए

जिनमें उनका बचपन, तरुनाई और छात्र जीवन बीता था। भावुक हो गए थे। भावनात्मक

स्मृतियों का एक युग साथ आई चाचीजी के आँखों से भी गुजर गया था। दुल्हन बन कर पहली

बार उसी घर में जो आई थीं।

में बीता था किन्तु कथित विकास के बयार ने अपने शहर को भी अजनबी कर दिया था। एक

छोटे से संघर्ष के बाद ब्रह्मपुरा रेलवे कालोनी के अपने उस निवास को ढ़ूंढ पाए

जिनमें उनका बचपन, तरुनाई और छात्र जीवन बीता था। भावुक हो गए थे। भावनात्मक

स्मृतियों का एक युग साथ आई चाचीजी के आँखों से भी गुजर गया था। दुल्हन बन कर पहली

बार उसी घर में जो आई थीं।

![clip_image001[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuYaxsNys59YIJNzi5-5ZWegnEawHvOCn3uzEo9faAqX_FLqak7iEJQaTiSUSfehTUBsP2GTCnue3DkHMgIrusf0XQXNQVn9fPIV5HY_gplE0vzhHfqDWY26jzQMLbHS-3Zd7zmR6pgA7e/?imgmax=800) कुत्ते-बिल्लियों

की निर्भय अठखेलियाँ चल रही थी। कुत्ते-बिल्लियों के बच्चे साधिकार आचार्यजी की गोद

में, काँधे पर, सिर पर, विछावन पर खेल रहे थे। शास्त्रीजी कभी उन्हे सस्नेह सहलाते

और कभी सामने पड़े बिस्किट के डब्बे से बिस्किट तो कभी कटोरे में भर-भर कर दूध

पिलाते थे। मानवेत्तर प्राणियों के लिए एक महामानव के हृदय में इतनी सदय संवेदना

देखकर मन श्रद्धावनत हो गया।

कुत्ते-बिल्लियों

की निर्भय अठखेलियाँ चल रही थी। कुत्ते-बिल्लियों के बच्चे साधिकार आचार्यजी की गोद

में, काँधे पर, सिर पर, विछावन पर खेल रहे थे। शास्त्रीजी कभी उन्हे सस्नेह सहलाते

और कभी सामने पड़े बिस्किट के डब्बे से बिस्किट तो कभी कटोरे में भर-भर कर दूध

पिलाते थे। मानवेत्तर प्राणियों के लिए एक महामानव के हृदय में इतनी सदय संवेदना

देखकर मन श्रद्धावनत हो गया।

![clip_image001[19]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQnEc9boIOko-S1yPf8fZNJ2pCwZS7PxxA_piDO1Jp8-FMIuyZWh70XvmXIVRirHX6k1XVKZMAN2xxVBpV5BRCkNt8TfSng5rMuC1pDS0wU4kfFHT9WyYO0tx_hRiThFVsUq_R5gG8QNtW/?imgmax=800) की मुर्ति स्थापित करवा दी थी और नित्य प्रति उन्हीं की पूजा

करते थे। जीव मात्र के लिए स्नेह! दर्जनों पालतू और यायावर पशु उनकी संवेदना में

समादृत थे। कर्म ही पूजा है! शिक्षण और साहित्य-साधना ही उनके तीर्थ-व्रत थे। जहाँ

पर दिन में बैठने में भी हमें मच्छरों से महाभारत करना पड़ रहा था वहीं शास्त्री जी

रात-रात भर जग कर कई प्रबंध काव्य रचे। जन भावना का गायक! सिर्फ़ उपलब्धि पूछने पर

यह कहते हुए पद्मश्री सम्मान ठुकरा देना कि जब मेरी उपलब्धि ही पता नहीं है तो

सम्मान क्यों दे रहे हैं किन्तु मेरे आग्रह पर छियानबे वर्ष की उम्र में भी राग

केदार के अलाप के साथ प्रसिद्धि और लोकप्रियता का पर्याय गीत ‘किसने यह बाँसुरी

बजाई’ गाकर सुनाते हैं। औदात्त प्रणय...! उस समय भी ‘राधा’ नामक प्रबंध काव्य में

छपी अर्धांगिनी के चित्र को देख उनकी आँखों ने जैसे प्रणय की मूक परिभाषा कह दिया

हो। अतिथि देवो भवः! बीमार पत्नी को भी हमारे आगमन की सूचना देने की व्याकुलता।

दोनों प्राणी की शारीरिक अशक्तता के बावजूद भोजन करके जाने का आग्रह और विदा लेते

समय पुनः आने का अनुरोध...! उनके कहे एक-एक वाक्य सूक्ति से लगते हैं। जैसे “मैं

भाग्यशाली हूँ इस अर्थ में कि मुझे कोई जानता ही नहीं है।” “प्रेम करना एक बात है

और प्रेम पर भाषण करना एक और बात।” “अच्छे लोग बीमार ही रहते हैं। बीमार नहीं

रहेंगे तो या तो पियक्कड़ हो जाएँगे या पागल।” जीवन के तिक्त अनुभवों ने उनकी

सूक्तियों में चमत्कारिक व्यंग्यार्थ भर दिये हैं।

की मुर्ति स्थापित करवा दी थी और नित्य प्रति उन्हीं की पूजा

करते थे। जीव मात्र के लिए स्नेह! दर्जनों पालतू और यायावर पशु उनकी संवेदना में

समादृत थे। कर्म ही पूजा है! शिक्षण और साहित्य-साधना ही उनके तीर्थ-व्रत थे। जहाँ

पर दिन में बैठने में भी हमें मच्छरों से महाभारत करना पड़ रहा था वहीं शास्त्री जी

रात-रात भर जग कर कई प्रबंध काव्य रचे। जन भावना का गायक! सिर्फ़ उपलब्धि पूछने पर

यह कहते हुए पद्मश्री सम्मान ठुकरा देना कि जब मेरी उपलब्धि ही पता नहीं है तो

सम्मान क्यों दे रहे हैं किन्तु मेरे आग्रह पर छियानबे वर्ष की उम्र में भी राग

केदार के अलाप के साथ प्रसिद्धि और लोकप्रियता का पर्याय गीत ‘किसने यह बाँसुरी

बजाई’ गाकर सुनाते हैं। औदात्त प्रणय...! उस समय भी ‘राधा’ नामक प्रबंध काव्य में

छपी अर्धांगिनी के चित्र को देख उनकी आँखों ने जैसे प्रणय की मूक परिभाषा कह दिया

हो। अतिथि देवो भवः! बीमार पत्नी को भी हमारे आगमन की सूचना देने की व्याकुलता।

दोनों प्राणी की शारीरिक अशक्तता के बावजूद भोजन करके जाने का आग्रह और विदा लेते

समय पुनः आने का अनुरोध...! उनके कहे एक-एक वाक्य सूक्ति से लगते हैं। जैसे “मैं

भाग्यशाली हूँ इस अर्थ में कि मुझे कोई जानता ही नहीं है।” “प्रेम करना एक बात है

और प्रेम पर भाषण करना एक और बात।” “अच्छे लोग बीमार ही रहते हैं। बीमार नहीं

रहेंगे तो या तो पियक्कड़ हो जाएँगे या पागल।” जीवन के तिक्त अनुभवों ने उनकी

सूक्तियों में चमत्कारिक व्यंग्यार्थ भर दिये हैं।

सचिन पूरी जी (+91-9860224624) महाराष्ट्र के

अहमदपुर शहर में अध्यापन कार्य करते हैं। आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री के कृतित्व पर शोध-कार्य कर रहे हैं।

पिछले दिनों सचल दूरभाष यंत्र की घंटी बजी। उधर से एक अनजान पुरुष आवाज आई। वे किसी

पत्रिका में मेरा ‘इंटरव्यू’ छपने पर बधाई दे रहे थे। रातो-रात सेलिब्रिटी होने के

भाव को छिपाते हुए मैंने साश्चर्य कहा कि आजतक किसी पत्र-पत्रिका को इंटरव्यू दिया

ही नहीं मैं ने तो छपा कैसे ? तब उन्होंने बताया कि मेरा नहीं (वही तो...! मैं कब

से इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया?) बल्कि आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री जी का वह

इंटरव्यू छपा है जो हमने किया था। पत्रिका है “आलोचना”। वहीं से मेरा नंबर भी

उन्हें मिला। यही सज्जन हैं सचिन पूरी। तभी तो मैंने उन महानुभाव को धन्यवाद कह

दिया किन्तु विश्वास अब हो रहा है जब ‘आलोचना’ का वह अंक हाथ में है। मैं नहीं

जानता किन्तु यदि यह उपलब्धि है तो मैं इसे आज इस ब्लाग के हजारवें प्रविष्टी के साथ आपसे शेयर करता

हूँ। इसके वास्तविक अधिकारी आप ही हैं।

सचिन पूरी जी (+91-9860224624) महाराष्ट्र के

अहमदपुर शहर में अध्यापन कार्य करते हैं। आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री के कृतित्व पर शोध-कार्य कर रहे हैं।

पिछले दिनों सचल दूरभाष यंत्र की घंटी बजी। उधर से एक अनजान पुरुष आवाज आई। वे किसी

पत्रिका में मेरा ‘इंटरव्यू’ छपने पर बधाई दे रहे थे। रातो-रात सेलिब्रिटी होने के

भाव को छिपाते हुए मैंने साश्चर्य कहा कि आजतक किसी पत्र-पत्रिका को इंटरव्यू दिया

ही नहीं मैं ने तो छपा कैसे ? तब उन्होंने बताया कि मेरा नहीं (वही तो...! मैं कब

से इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया?) बल्कि आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री जी का वह

इंटरव्यू छपा है जो हमने किया था। पत्रिका है “आलोचना”। वहीं से मेरा नंबर भी

उन्हें मिला। यही सज्जन हैं सचिन पूरी। तभी तो मैंने उन महानुभाव को धन्यवाद कह

दिया किन्तु विश्वास अब हो रहा है जब ‘आलोचना’ का वह अंक हाथ में है। मैं नहीं

जानता किन्तु यदि यह उपलब्धि है तो मैं इसे आज इस ब्लाग के हजारवें प्रविष्टी के साथ आपसे शेयर करता

हूँ। इसके वास्तविक अधिकारी आप ही हैं।सोमवार, 10 सितंबर 2012

अब ख़ुशी के गीत गाना व्यर्थ है

अब ख़ुशी के गीत गाना व्यर्थ है

श्यामनारायण मिश्र

जल रहीं धू-धू दिशाओं की चिताएं

अब ख़ुशी के गीत गाना व्यर्थ है

जो मसीहा शांति के संदेश लाए

जी चाहता है पांव उसके चूम लूं

जहां मिटती हो ग़रीबी दीनता

वह मदीना और मथुरा घूम लूं

किंतु लगता है हवेली से डरा हर एक

काबा – चर्च - मठ असमर्थ है

बाज़ार से संसद भवन की कुर्सियों तक

कुछ लुटेरों के भयानक हाथ फैले

और औसत आदमी ग़म खा रहा

पी रहा कुंठा घुटन के द्रव विषैले

हालात का चाबुक उधेड़े जा रहा

रोज़ कोमल चेतना की पर्त है

ज़रा पानी को शिराओं के उबालो

बन गया यदि ख़ून तो कुछ काम आएगा

बिंब दूषित नालियों में इस महाजन के

देख कुढ़ता और कितनी देर जाएगा

घूटन तो परिवेश में वैसे बहुत है

निश्वास का तेरे भला क्या अर्थ है

रविवार, 9 सितंबर 2012

नारी ब्लॉग के माध्यम से एक विचार-विमर्श का आयोजन

नारी ब्लॉग के माध्यम से एक विचार-विमर्श का आयोजन किया जा रहा है। यह एक प्रशंसनीय प्रयास है। इसे प्रतियोगिता का रूप दिया गया है जिसमें 15 अगस्त 2011 से 14 अगस्त 2012 के बीच में पब्लिश की गयी ब्लॉग प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं।

इस आयोजन के लिए विषय हैं –

1. नारी सशक्तिकरण

2. घरेलू हिंसा

3. यौन शोषण

ऐसी सूचना दी गई है कि यदि आयोजक के पास 100 ऐसी पोस्ट के लिंक आ जाते हैं तो हमारे 4 ब्लॉगर मित्र जज बनकर उन प्रविष्टियों को पढ़ेगे . प्रत्येक जज 25 प्रविष्टियों मे से 3 प्रविष्टियों को चुनेगा . फिर 12 प्रविष्टियाँ एक नये ब्लॉग पर पोस्ट कर दी जायेगी और ब्लॉगर उसको पढ़ कर अपने प्रश्न उस लेखक से पूछ सकता हैं। उसके बाद इन 12 प्रविष्टियों के लेखको को आमंत्रित किया जायेगा कि वो ब्लॉग मीट में आकर अपनी प्रविष्टियों को मंच पर पढ़े , अपना नज़रिया दे और उसके बाद दर्शको के साथ बैठ कर इस पर बहस हो। दर्शको में ब्लॉगर होंगे . कोई साहित्यकार या नेता या मीडिया इत्यादि नहीं होगा . मीडिया से जुड़े ब्लॉगर और प्रकाशक होंगे . संभव हुआ तो ये दिल्ली विश्विद्यालय के किसी कॉलेज के ऑडिटोरियम में मीट का आयोजन किया जाएगा ताकि नयी पीढ़ी की छात्र / छात्रा ना केवल इन विषयों पर अपनी बात रख सके अपितु ब्लोगिंग के माध्यम और उसके व्यापक रूप को समझ सके . इसके लिये ब्लोगिंग और ब्लॉग से सम्बंधित एक व्याख्यान भी रखा जायेगा .

12 प्रविष्टियों मे से सर्वश्रेष्ठ 3 का चुनाव उसी सभागार में होगा दर्शको के साथ .

ब्लॉग मीट दिसंबर 2012 में रखने का सोचा जा रहा हैं लेकिन ये निर्भर होगा की किस कॉलेज मे जगह मिलती हैं .

आप से आग्रह हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक इस लिंक (नारी ब्लॉग) के कमेन्ट मे छोड़ दे।

नारी ब्लॉग और इस कार्यक्रम के आयोजक की कोशिश हैं कि हर चार महीने मे एक बार विविध सामाजिक मुद्दों पर इसी तरह के विचार-विमर्श का सिलसिला चलता है।

आप अपने विचार और इस आयोजन में भाग लेने के लिए कृपया इस लिंक पर जाएं और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाएं –

http://indianwomanhasarrived.blogspot.in/2012/09/15-2011-14-2012.html नारी ब्लॉग

गुरुवार, 6 सितंबर 2012

आँच –119

सवैया कवित्त

आप निराला की किसी कविता को लें, इसी प्रकार की प्रांजलता मिलेगी। प्रवाह गद्य में भी पाया जाता है। लेकिन दूसरे प्रकार का। इसके लिए किसी भी सशक्त लेखक को ले सकते हैं, चाहे डॉ. विद्यानिवास मिश्र हों या डॉ. नामवर सिंह। वैसे गद्य प्रवाह का आनन्द जितना परमपूज्य आचार्य रजनीश जी या परमपूज्य श्री जे. कृष्णमूर्ति में मुझे मिला उतना अन्य में नहीं। कविता में प्रांजलता और बिम्बों को अछूत समझने वाले लोगों के लिए मैं यहाँ कविवर धूमिल की कविताओं से कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ-

भलमनसाहत

और मानसून के बीच में

ऑक्सीजन का कर्ज़दार हूँ

मैं अपनी व्यवस्थाओं में

बीमार हूँ (उसके बारे में)

जीवित है वह - जो बूढ़ा है या अधेड़ है

और हरा है - हरा यहाँ पर सिर्फ़ पेड़ है

चेहरा-चेहरा डर लगता है

घर बाहर अवसाद है

लगता है यह गाँव नरक का

भोजपुरी अनुवाद है। (गाँव)

और धमाका एक हलकी-सी रगड़ का

इंतज़ार कर रहा है

कठुआये हुए चेहरों की रौनक

वापस लाने के लिए

उठो और हरियाली पर हमला करो

जड़ों से कहो कि अंधेरे में

बेहिसाब दौड़ने के बजाय

पेड़ों की तरफदारी के लिए

ज़मीन से बाहर निकल पड़े

बिना इस डर के कि जंगल

सूख जाएगा।

यह सही है कि नारों को

नयी शाख नहीं मिलेगी

और न आरा मशीन को

नींद की फुरसत

लेकिन यह तुम्हारे हक में हैं

इससे इतना तो होगा ही

कि रुखानी की मामूली-सी गवाही पर

तुम दरवाज़े को अपना दरवाज़ा

और मेज़ को

अपनी मेज कह सकोगे।

(सिलसिला)

घेराव में

किसी बौखलाये हुये

आदमी का संक्षिप्त एकालाप है।

भाष़ा में

आदमी होने की

तमीज है।

शब्दों की अदालत में

अपराधियों के कटघरे में

खड़े एक निर्दोष आदमी का

हलफनामा है।