राष्ट्रीय आन्दोलन

233. रंगून और उत्तर भारत की यात्रा

1915

गोखले को दिए हुए वचन का पालन

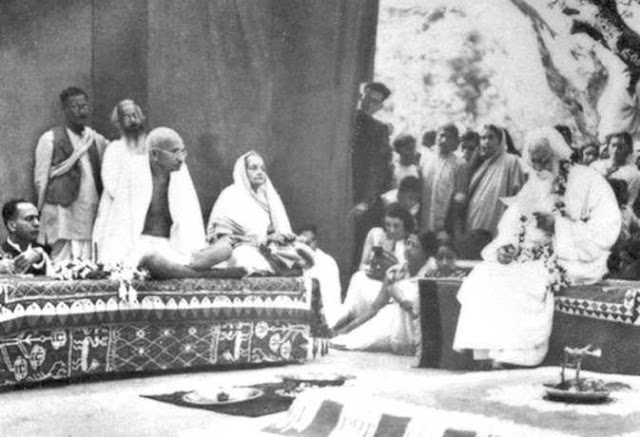

करते हुए गांधीजी ने पूरा वर्ष आँखें और कान खुले रखकर विभिन्न स्थानों की यात्रा

करने और खुद की दशाओं को देखने में गुज़ारा। शान्तिनिकेतन से गांधीजी कलकत्ते आए। वह बाबू भूपेंद्रनाथ बसु के मेहमान थे। कलकत्ता में भाषण और भोज अधिक

होते थे। बंगाली आतिथ्य यहाँ पर चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों वह एक सख्त फलाहारी थे, इसलिए कलकत्ता में उपलब्ध सभी फल

और मेवे उनके लिए मंगवाए गए। उन मेहमाननवाज़ घरों में महिलाएँ

रात भर जागकर गांधीजी की मेज़ पर परोसने के लिए फल और मेवे तैयार करती

थीं। हरिलाल और रामदास उनके साथ थे। हरिलाल, जो शांतिनिकेतन में अपने पिता के

साथ काफी अच्छे संबंध रखते थे, ने फैसला किया कि वे अब अपने पिता के सत्तावादी

तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे हिंसक रूप से झगड़ते थे। गांधीजी ने अपनी डायरी में एक संक्षिप्त

प्रविष्टि लिखी: "हरिलाल का अलग होने का अंतिम निर्णय।" अंतराल पर वे

फिर से मिलते थे, लेकिन घाव कभी नहीं भरते थे।

रंगून की यात्रा

14 मार्च को गांधीजी

कस्तूरबा और पुत्र रामदास के साथ एस.एस. लंका जहाज से अपने

परम मित्र डॉक्टर प्राणजीवन मेहता से मिलने रंगून (बर्मा) गए। डॉक्टर मधुर स्वभाव के और

शिक्षित थे, और गांधीजी के बहुत करीब थे। रंगून जाने वाली नाव

पर गांधीजी डेक पर यात्री थे। यात्रा के दौरान गांधीजी शौचालयों और बाथरूमों में

गंदगी देखकर क्रोधित हो गए, जिन्हें शौचालय के रूप में

इस्तेमाल किया जाता था। शौचालय का उपयोग करने के लिए मूत्र और मलमूत्र से होकर

गुजरना पड़ता था या उनके ऊपर से कूदना पड़ता था। यात्रियों की नासमझ आदतों से गांधीजी

काफी परेशान हुए। वे जहाँ बैठते, वहाँ थूकते,

खाने के बचे

हुए हिस्से, तंबाकू और पान के पत्तों से आस-पास की जगह को गंदा

करते। शोर का कोई अंत नहीं था, और हर कोई जितना संभव हो सके

उतनी जगह पर एकाधिकार करने की कोशिश करता। उनका सामान उनसे ज़्यादा जगह घेरता था।

इस तरह उन्हें दो दिन सबसे कठिन परीक्षा में बिताने पड़े। उन्होंने गंदे डेक,

भयावह

असुविधाओं, बदबू के खिलाफ़ गुस्सा जताया और जैसे ही वे रंगून

में उतरे, उन्होंने स्टीमशिप कंपनी को एक तीखा पत्र लिखा,

जिसमें

उन्होंने उनके लौटने से पहले अपने आवास की गुणवत्ता में सुधार करने का आग्रह किया।

रंगून में उन्होंने आराम किया और डॉक्टर के साथ

राजचंद्र की अपनी यादें साझा कीं, जिन्होंने उन्हें अपने सबसे बड़े

बेटे के साथ संबंध तोड़ने के दुखद मनोवैज्ञानिक प्रभावों से उबरने में मदद की। गांधीजी

ने अपने एक भतीजे को दृढ़ता से लिखा, “हरिलाल को मुझसे कोई आर्थिक मदद

नहीं मिलेगी।” उन्होंने कहा कि कोई कड़वाहट नहीं थी, वे दोस्त बनकर अलग हुए थे और

उन्होंने हरिलाल को पैंतालीस रुपये का उपहार दिया था।

वहां के नेताओं ने और

बर्मी हिंदुओं, बौद्ध साधुओं ने गांधीजी का भव्य स्वागत किया। गांधीजी शुक्रवार,

26 मार्च को

रंगून से कलकता के लिए चले। रंगून से लौटते वक़्त

वे कलकत्ता में चितरंजन दास से मिले।

हरिद्वार कुंभ मेला

गांधीजी कस्तूरबा और

पुत्र रामदास के साथ कलकत्ता से सीधे बनारस गए। वहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ

मंदिर में दक्षिणा देने से इनकार कर दिया। एक पंडे ने उनसे कहा, "भगवान का ये अपमान तुझे सीधे

नर्क में ले जाएगा।" इसके बाद गाँधी तीन बार बनारस गए लेकिन उन्होंने एक बार

भी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए।

हिमालय की तलहटी में उस समय के संयुक्त प्रांत के

एक शहर हरिद्वार में, हर बारह साल में कुंभ मेला नामक

एक बड़ा मेला लगता था। नवंबर, 1915

में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। वे हरिद्वार के लिए रवाना हुए और 5 अप्रैल को हरिद्वार पहुंचे।

गांधीजी ने

मेले में जाने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि वे मेले से आकर्षित थे,

बल्कि इसलिए

कि उन्हें पता था कि महात्मा मुंशीराम, एक राष्ट्रवादी नेता और महान

पवित्र व्यक्ति, वहाँ होंगे। एंड्रयूज ने उनके आध्यात्मिक गुणों के

बारे में बात की थी, और कहा था कि वे भारत में तीन

लोगों में से एक हैं, जिन्हें उन्हें अवश्य देखना

चाहिए, और गांधीजी एक और गोखले को खोजने की उम्मीद में

उनके पास गए। गोखले की सोसायटी ने कुंभ में सेवा के लिए एक बड़ी स्वयंसेवी टुकड़ी

भेजी थी। पंडित हृदयनाथ कुंजरू इसके प्रमुख थे, और स्वर्गीय डॉ. देव चिकित्सा

अधिकारी थे। गांधीजी को उनकी सहायता के लिए फीनिक्स पार्टी भेजने के लिए आमंत्रित

किया गया था, और इसलिए मगनलाल गांधी उनसे पहले ही वहां पहुंच

चुके थे। रंगून से लौटने पर, गांधीजी उस टोली में शामिल हो गए।

कलकत्ता से हरिद्वार तक की यात्रा विशेष रूप से

कष्टदायक थी। कभी-कभी डिब्बों में रोशनी नहीं होती थी। सहारनपुर से माल या

मवेशियों को गाड़ियों में ठूंस दिया गया था। हरिद्वार में स्वयंसेवकों के लिए

धर्मशाला में तंबू लगाए गए थे और डॉ. देव ने शौचालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने

वाले कुछ गड्ढे खोदे थे। उन्हें इनकी देखभाल के लिए वेतनभोगी सफाईकर्मियों पर

निर्भर रहना पड़ा। यह फीनिक्स पार्टी के लिए काम था। गांधीजी ने मलमूत्र को मिट्टी

से ढकने और उसके निपटान की व्यवस्था करने की पेशकश की और डॉ. देव ने खुशी-खुशी उनकी

पेशकश स्वीकार कर ली। इससे गांधीजी के पास एक मिनट भी नहीं बचता था जिसे वह अपना

कह सकें। दर्शन-चाहने वाले लोग स्नान घाट तक भी उनके पीछे-पीछे आते थे और भोजन

करते समय भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार, हरिद्वार में उन्हें एहसास हुआ

कि दक्षिण अफ्रीका में उनकी विनम्र सेवाओं ने पूरे भारत में कितनी गहरी छाप छोड़ी

है। आत्मकथा में गांधीजी ने लिखा है, “दर्शनवालों के अंधे प्रेम ने

मुझे अक्सर क्रोधित किया है, और

अक्सर दिल को दुखाया है।”

कुंभ की गंदगी देख कर

गांधीजी ने अपने फीनिक्स के साथियों के साथ साफ-सफाई के काम में जुट गए। धर्म के

नाम पर ज़ारी दुष्टता और धोखाधड़ी को देखकर वे क्षुब्ध हो उठे। हरिद्वार के पवित्र

कुंभ मेले की यात्रा में वे यात्रियों की विचारहीनता,

मिथ्याचरण और उनकी धार्मिकता के फूहरपन से और अधिक परिचित हुए। वे

यह सोचने लगे कि दूसरों के द्वारा किए गए इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्हें क्या

करना चाहिए? वे इस निश्चय पर पहुंचे कि उन्हें स्वयं को आत्मनिषेध का दंड देना

चाहिए। उन्होंने संकल्प लिया कि किसी भी दिन भोजन में पांच से अधिक वस्तुएं नहीं

लेंगे। यदि कोई दवा भी लेनी पड़ी, तो वह भी उन्हीं पांच चीज़ों में शामिल होगी।

उन्होंने यह भी निश्चय किया कि अंधकार के बाद कभी भोजन नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि में

इस संकल्प एक अतिरिक्त लाभ भी था की उनके भावी मेजबान उनकी खातिरदारी के लिए

फिजूलखर्ची करने की ज़रुरत से बच जाएंगे। यह व्रत 10 अप्रैल 1915 से प्रभावी हुआ।

महात्मा मुंशीराम, जिन्हें बाद में स्वामी

श्रद्धानंद के नाम से जाना गया, एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति थे,

जिन्होंने

पास के कांगड़ी में गुरुकुल नामक एक स्कूल खोला था, और इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण को

शामिल करने के लिए इसे बड़ा करने की कुछ चर्चा थी। गुरुकुल पहुँचकर और महात्मा

मुंशीरामजी से मिलकर गांधीजी को बहुत राहत मिली। गुरुकुल की शांति और हरिद्वार के

शोरगुल के बीच अद्भुत अंतर का एहसास उन्हें तुरंत हुआ। महात्मा ने उन्हें बहुत

स्नेह दिया। यहीं पर उनका पहली बार आचार्य रामदेवजी से परिचय हुआ और वह तुरंत समझ

गए कि वे कितने शक्तिशाली और ताकतवर हैं। कई मामलों में उनके विचार अलग-अलग थे,

फिर भी उनकी

जान-पहचान जल्द ही दोस्ती में बदल गई। गांधीजी उस जगह की सुंदरता से इतने मोहित हो

गए थे कि कभी-कभी वे वहीं रहने की बात करते थे। हर कोई जानता था कि वे अपना आश्रम

बनाना चाहते थे, लेकिन यह कहां होना चाहिए?

हरिद्वार बनारस जितना ही पवित्र था,

क्योंकि यहां

युवा गंगा पहाड़ों से निकलती है और भगवान विष्णु ने चट्टानों पर अपने पैरों के

निशान छोड़े हैं। लेकिन सड़कें गंदगी से भरी हुई थीं, गंगा के तट तीर्थयात्रियों

द्वारा उजाड़ दिए गए थे; निश्चित रूप से बेहतर जगहें थीं।

राजकोट, वैद्यनाथधाम और कई अन्य स्थानों की समीक्षा की गई,

और पाया गया

कि वे अपर्याप्त हैं। गांधीजी नदी के पास एक जगह चाहते थे,

जो आम रास्ते

से थोड़ी दूर हो, खेतों और जंगलों के बीच हो,

और एक बड़ा

शहर एक दिन की यात्रा से भी कम दूरी पर हो। पैटर्न फीनिक्स या टॉल्स्टॉय फार्म

होगा। उन्हें वह मिला जो वह चाहते थे, गुजरात के शहर अहमदाबाद में,

जहाँ बादशाह

शाहजहाँ ने मुमताज महल के साथ अपनी शादी के शुरुआती साल बिताए थे। हरिद्वार के

अनुभव गांधीजी के लिए अमूल्य साबित हुए। उन्होंने गांधीजी को यह तय करने में बहुत

मदद की कि उन्हें कहाँ रहना है और क्या करना है।

12 अप्रैल को गांधीजी कस्तूरबा के साथ दिल्ली

पहुंचे। उन्होंने कुतुब मीनार का दौरा किया। दिल्ली में वह सेंट स्टीफंस कॉलेज के

प्रिंसिपल रुद्र के साथ रहे। 14 अप्रैल को गांधीजी वृंदावन के लिए रवाना हुए, दोपहर में वहां पहुंचे, प्रेम महाविद्यालय, ऋषिकुल, गुरुकुल और रामकृष्ण मिशन का

दौरा किया। शहर की गंदगी ने उन पर गहरा और दर्दनाक प्रभाव डाला। वे शाम को मथुरा

वापस चले गए और रात को मद्रास के लिए ट्रेन पकड़ी।

*** *** ***

मनोज

कुमार

पिछली कड़ियां- राष्ट्रीय आन्दोलन

संदर्भ : यहाँ

पर